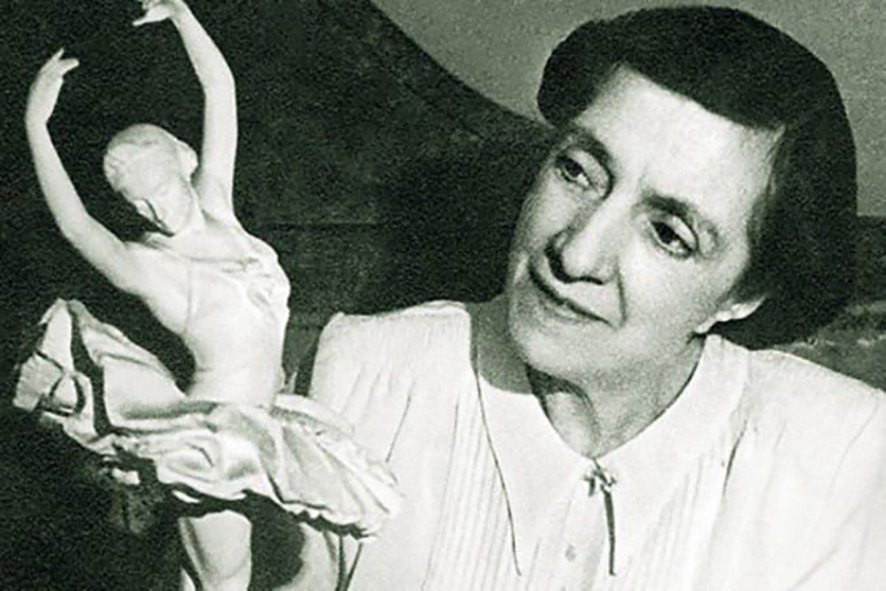

Ваганова Агриппина Яковлевна

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

9. Хореограф постановки: Васильев Владимир Викторович. Татарский ТОБ

ФИО: Ваганова Агриппина Яковлевна

Дата рождения: 14 (26) июня 1879 г.

Место рождения: г. Санкт-Петербург

Дата смерти: 5 ноября 1951 г.

Место смерти: г. Ленинград (Санкт-Петербург)

Звания/награды:

Заслуженная артистка РСФСР (1924 г.)

Народная артистка РСФСР (1934 г.)

Орден Трудового Красного Знамени (1940 г.)

Медаль «За оборону Ленинграда» (1945 г.)

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.)

Сталинская (Государственная) премия первой степени (1946 г.)

Профиль авторизован в сентябре 2025 года

Автор профиля: Владимир Павлоцкий

Место учебы: Императорское Петербургское театральное училище (современное название: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой))

Год выпуска: 1897

Среди педагогов: А. А. Облаков, Л. И. Иванов, Х. П. Иогансон, Е. О.Вазем, П. А. Гердт, Н. Г. Легат.

Партии,исполненные за время обучения:

«Волшебная флейта» (балетмейстер Л. Иванов) Мать Лизы

«Шалость амура» (балетмейстер Л. Иванов) Нимфа Ореада – выпускной спектакль

«Жемчужина» (балетмейстер Петипа, возобновление Горского) Черная жемчужина – выпускной спектакль

Место работы: Императорский Мариинский театр; с 1935 – Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (современное название: Государственный академический Мариинский театр))

Дата поступления: 1897 г.

Дата окончания работы: 1916 г.

Партии, исполненные за время работы в театре:

«Фея кукол» (балетмейстеры Н и С. Легаты) Китайская кукла – первая исполнительница

«Лебединое озеро» (балетмейстеры Петипа, Л. Иванов) Одетта-Одиллия

«Шопениана» (балетмейстер Фокин) Сильфида

«Жизель» Жизель, pas de deux

«Конек-горбунок» Царь-девица, Царица вод

«Жемчужина» (балетмейстер Петипа) Черная жемчужина

«Ручей» (балетмейстер Коппини) Наила

«Дочь микадо» (балетмейстер Л. Иванов) Повелительница дриад

«Коппелия» (редакция Чекетти) Подруга Сванильды, Работа

«Времена года» (балетмейстер Петипа) Иней

»Золушка» (балетмейстер Петипа) pas de six

«Пробуждение Флоры» (балетмейстеры Петипа, Л. Иванов) Геба

«Пахита» (балетмейстерПетипа) grand pas, pas de trois

«Дон Кихот» Повелительница дриад, Уличная танцовщица

«Тщетная предосторожность» (балетмейстеры Петипа, Л. Иванов) Подруга Лизы, па-де-де, галоп

«Капризы бабочки» (балетмейстер Петипа) Бабочка

«Корсар» (редакция Петипа) Вальс Делиба

«Щелкунчик» (балетмейстер Л. Иванов) Золотой вальс

«Спящая красавица» (балетмейстер Петипа) фея Кандид, фея Канареек, фея Бриллиантов

«Раймонда» (балетмейстер Петипа) Клеманс, Генриетта

«Баядерка» (балетмейстер Петипа) вариация в картине «Тени»

«Талисман» (балетмейстер Н. Легат) Нирити

«Дочь фараона» (балетмейстер Петипа) pas d'action

«Эсмеральда» (новая редакция Петипа) подруга Флер де Лис

«Карнавал» (балетмейстер Фокин) Бабочка

Танцы в операх: «Млада», «Тангейзер», «Жизнь за царя», «Фра-Дьяволо», «Руслан и Людмила», «Аида», «Фауст», «Юдифь», «Кармен», «Хованщина»

В 1917-1920 гг. Преподавала в балетных школах Балтфлота и частной студии Миклоса

Место учебы: Государственное Петроградское академическое театральное (балетное) училище (современное название: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой))

Дата поступления: 1921 г.

Дата окончания работы: 1951 г.

Должность: Педагог классического танца

Среди учениц: Н. Стуколкина, Н. Млодзинская, О. Мунгалова, Н. Камкова, Е. Тангиева, О. Берг, М. Семенова, Н. Анисимова, О. Иордан, Т. Вечеслова, Г. Уланова, В. Вахрушева, Е. Чикваидзе, Е. Гварамадзе, Ф. Балабина, Н. Дудинская, Т. Оппенгейм, С. Падве, В. Станкевич, Н. Железнова, З. Васильева, В. Лопухина, Г. Кириллова, Н. Красношеева, А. Шелест, Н. Ястребова, Л. Войшнис, М. Мазун, Н. Петрова, Н. Кургапкина, О. Моисеева, Г. Пирожная, Л. Сафронова, И. Генслер, Г. Кекишева, А. Осипенко, И. Колпакова

Место работы: Петроградский академический театр оперы и балета; с 1935 – Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (современное название: Государственный академический Мариинский театр))

Дата поступления: 1917 г.

Дата окончания работы: 1951 г.

Должность: педагог класса усовершенствования

Место работы: Государственный академический Большой театр СССР (современное название: Государственный академический Большой театр России))

Дата поступления: 1943 г.

Дата окончания работы: 1944 г.

Должность: художественный консультант

Постановки авторские:

«Лебединое озеро»

Постановки редакции:

«Эсмеральда»

Постановки возобновления:

«Шопениана»

«Жизель»

«Корсар»

«Раймонда»

Многочисленные концертные номера

Место работы: Ленинградский ГОТОБ, впоследствии театр имени С. М. Кирова (современное название: Государственный академический Мариинский театр))

Дата поступления: 1931 г.

Дата окончания работы: 1937 г.

Должность: художественный руководитель

Место работы: Ленинградский государственный хореографический техникум (современное название: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой))

Дата поступления: 1935 г.

Датаокончанияработы: 1941г.

Должность: руководительпедагогического отделения

Среди учеников: Н. Базарова, В. Костровицкая, А. Кумысников, В. Мей, М. Тер-Степанов, Л. Тюнтина, М. Шамшева

Место работы: Ленинградская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова (современное название: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова))

Дата поступления: 1946 г.

Дата окончания работы: 1951 г.

Должность: Организатор и заведующий кафедрой хореографии (с 1946 г. профессор)

Ваганова А. Основы классического танца. Л. ОГИЗ-ГИХЛ, 1934 г. (первое издание)

Агриппина Яковлевна Ваганова. Статьи, воспоминания, материалы. Л.-М. Искусство, 1958 г.

Франгопуло М. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л.-М. Искусство, 1948 г.

Богданов-Березовский В. А. Я. Ваганова. Л.- М. Искусство, 1950 г.

Красовская В. Ваганова. Л. Искусство, 1980 г. 1982 г.

Кремшевская Г. Агриппина Ваганова. Л. Искусство,1980 г.

Агриппинап Ваганова: от «царицы вариаций» до профессора хореографии. СПб, АРБ, 2014г.

Существует множество документальных фильмов, теле и интернет-проектов, вот некоторые из них.

«Агриппина Ваганова»

«Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»

«Легенды русского балета»

«Трагедия и триумф бездомной балерины»

«Хранительница русского балета»

Царская ложа «Вспоминая великую Ваганову»

Абсолютный слух

Пируэт века

«Царица вариаций», Агриппина Ваганова была возведена в ранг балерины лишь незадолго до прощального бенефиса, а начинала свой путь артисткой кордебалета. Ваганова окончила Императорское Петербургское театральное училище (ныне Академия русского балета, носящая ее имя) в 1897 году. Среди ее педагогов были прославленные мастера:А. А. Облаков, Л. И. Иванов, Х. П. Иогансон, Е. О. Вазем, П. А. Гердт, Н. Г. Легат.

Небольшого роста, с непривлекательной наружностью, Ваганова достаточно долго числилась кордебалетной танцовщицей, несмотря на отличную школу и способности к танцу. К тому же она была остра на язык и невсегда воздерживалась от ядовитых высказываний. Да и сам мэтр, главный балетмейстер, М. И. Петипа не очень-то жаловал артистку. В дневниковой записи от 5 сентября 1904 года он записал: «Вечером в 29-й раз дают «Раймонду»…очень неудачный подбор танцовщиц. Г-жа Ваганова ужасна. На балет не иду…»

Но не все были так безжалостны к танцовщице. С. Худеков писал: «….г-жа Ваганова, артистка с большими способностями, но почему-то остается в тени». Ваганова в совершенстве владела техникой классического танца. Она постигла ее секреты, была выдающейся солисткой. У нее был большой, высокий прыжок, апломб, сильные ноги, крепкие пуанты, недаром ее прозвали «стальной носок».Броский волевой танец компенсировал отсутствие изящества, женственности. Он был весь порыв и стремление, обрушивался как шквал, вспышка молнии.

Ваганова всегда танцевала вдохновенно, отличалась энтузиазмом на сцене. Почитатель таланта Вагановой А. Волынский замечал: «Вариации Вагановой останутся среди легенд балетного искусства навсегда…Ваганова показала феноменальное мастерство полета с длительными замираниями в воздухе. Она срывается с места без разбега и висит неподвижно несколько секунд в воздухе. Аплодировал весь зал – от верхов до первых рядов».

Ваганова перетанцевала вариации почти во всех классических балетах. Ей сопутствовал успех. К сценическим шедеврам танцовщицы относились безупречно исполненные ею вариации в «Коньке-горбунке» (Царица вод), pas de trois в «Пахите», вариация в картине «Тени» в «Баядерке», Работа в «Коппелии», вставная вариация в четвертом акте «Дон Кихота». Любая вариация у Вагановой становилась законченным произведением. Сочетание легкости и силы создавало неожиданный эффект. Хрустально чистый, безупречный танец Вагановой рождал недосягаемый образ совершенной красоты, вводил зал в экстаз, а умение поставить эффектную точку в заключительном аккорде, но без нажима и аффектации, зачастую сопровождалось оглушительным «браво» зрительного зала с последующим бисированием; то, что Волынский называл «бриллиантами классической техники».

Ваганова реально осознавала свои недостатки. Она до изнеможения работала в репетиционных залах, совершенствуя свою технику, брала уроки у О. Преображенской и Н. Легата. Это дало свои результаты, когда ей стали (правда, не скоро) поручать корифейские и сольные места. В 1910 году танцовщица даже была награждена золотой медалью.Также ей помогали мужество и умение не пасовать перед трудностями (то, чему она учила впоследствии своих подопечных).

В 1912 году будучи в заграничном отпуске в Париже Ваганова выступила в Opėra-Comique и Тургеневской библиотеке в постановке своего педагога Н. Легата «Шепот леса» и в Меланхолии из «Конька-горбунка». Французская пресса назвала ее звездой. Балеринские партии стали доступны Вагановой лишь на закате карьеры. «Лебединое озеро» она станцевала в 1913 году, Царь-девицу в 1914, Жизель в 1916 году. В этом же году Ваганова оставила сцену, выйдя в прощальном бенефисе, балете «Ручей». В обширной прессе по следам бенефиса критики недоумевали по поводу ухода танцовщицы в расцвете таланта. Ваганова же вступала в новый этап своего творчества, прославивший ее на весь мир.

В 1919 году артистка начала заниматься педагогической деятельностью, а с 1921 по 1951 годы Ваганова педагог хореографического училища, сегодня Академии, гордо носящей ее имя, так же Ваганова вела класс усовершенствования в театре.

Ваганова была педагогом-новатором. Она не просто методично обучала своих учениц премудростям техники классического танца, а объясняла смысл каждого движения. Оставшись в России, тогда как многие ее товарки по сцене эмигрировали, Ваганова отдала все свои силы на становление искусства отечественного балета, его развитие и прогресс. Ваганова учила осмысленности, постижению и разгадыванию тайн классического танца, узрев в нем философию, природу бытия и тесную связь с действительностью. Она умела объединять традиции и современность, но, прежде всего, требовала идеально чистого, грамотного исполнения, лишь в нем видя источник вдохновения.

Свои мысли Ваганова-педагог изложила в вышедшей в 1934 году книге «Основы классического танца», труда неоднократно переиздававшегося и переведенного на многие иностранные языки. Так, балерина Агриппина Ваганова реализовалась на сто процентов, воплотив в своих ученицах все то, чего сама не достигла на сцене. А воплощать было кому. Списку учениц Вагановой мог позавидовать любой выдающийся педагог. Среди ее подопечных были танцовщицы разных стилей, возможностей и направлений, но всех их объединяли безукоризненная техника, виртуозность при идеальной форме исполнения, фанатичная преданность балету, умение увидеть образность в танце.

Ее выпускницы, служившие в различных коллективах, всегда отличались академизмом, глубоким проникновением в суть хореографического текста. Того, как учила Ваганова, им хватало на всю сценическую жизнь.Вспоминала Майя Плисецкая: ««После двух месяцев работы меня не узнали. Человек преображался даже после одной репетиции с ней. Я скорблю, что не позанималась у неё хотя бы год, этого бы хватило на всю жизнь!». Ваганова не раз звала Плисецкую в Ленинград: «Майя, приезжай, мы с тобой сделаем «Лебединое...» так, что всем тошно станет». Не приехала.

Ученицы Вагановой слава и гордость отечественного балета. Начиная с 1922 года практически в каждом выпуске были танцовщицы-личности: 1922 г. Н. Стуколкина, 1923 г. Н. Млодзинская, Е. Тангиева, 1925 г. М. Семенова, О. Берг, 1926 г. Н. Анисимова, О. Иордан, 1928 г. Т. Вечеслова, Г. Уланова, 1929 г. В. Вахрушева, Е. Чикваидзе, 1930 г. А. Блатова, 1931 г. Ф. Балабина, Н. Дудинская, В. Станкевич, Т. Оппенгейм, 1932 г. Н. Железнова, 1933 г. З. Васильева, В. Лопухина, 1935 г. Г. Кириллова, 1936 г. Н. Красношеева, 1937 г. А. Шелест, 1938 г. С. Шеина, 1941 г. Н. Ястребова, 1942 г. Л. Войшнис, 1943 г. М. Мазун, 1944 г. Н. Петрова, 1947 г. Н. Кургапкина, О.Моисеева, Л. Сафронова, Г. Пирожная, 1948 г. И. Генслер, Г. Кекишева, 1950 г. А. Осипенко, 1951 г. И. Колпакова.

Ростки, брошенные Вагановой в благодатную почву, давали отличные результаты. Опыт Вагановой распространялся по стране. Ее ученицы по окончании сценической карьеры передавала свой опыт. Н. Дудинская, Т. Вечеслова, Ф. Балабина, Н. Балтачеева, Н. Камкова, Н. Железнова, Л. Сафронова, И. Генслер, Г. Кекишева, О. Моисеева, Н. Кургапкина трудились в Ленинграде, И. Колпакова в Ленинграде и США, А. Осипенко в Санкт-Петербурге, Италии, Франции, США, А Шелест в Ленинграде, Куйбышеве (Самаре) и за границей, Н. Беликова в Ленинграде, Москве, Риге, за границей; в Большом театре в Москве М. Семенова, Г. Уланова, Е. Чикваидзе, З. Васильева в Одессе, Г. Кириллова в Киеве, Е. Тангиева в Риге, Н. Млодзинская в Минске, Н. Данилова в Куйбышеве (Самаре), Е. Гварамадзе в Тбилиси, С. Тулубьева в Челябинске, многие работали за границей. И это далеко неполный перечень. География все время расширялась.

В 1931-1937 годах Ваганова художественный руководитель ЛенГОТОБа (Мариинского театра). В эти годы она возобновила «Шопениану», которая до сих пор украшает репертуар Мариинского театра, «Жизель», «Корсара», «Раймонду». поставила новую редакцию «Эсмеральды» и новую версию «Лебединого озера». В «Эсмеральде» появился номер, исполняемый сегодня во всем мире – па-де-де Дианы и Актеона – гимн виртуозному классическому танцу.

В «Лебедином озере» Ваганова создала полностью танцевальный выход Одетты и первую встречу Одетты и Зигфрида во второй картине балета. Сегодня в мире этот эпизод можно увидеть во всех классических версиях. Еще одним достижением Вагановой-балетмейстера стало изменение позиций рук у девушек-лебедей. Ваганова сделала руки подобием взмаха крыльев. Это играло на художественный образ, придавало движениям особую пластику, окраску, «птичью» грациозность, певучесть, что становилось своеобразным балетным cantabile.

Конец 1937 года черной меткой прошелся по Агриппине Вагановой. 7 декабря в театре состоялось производственное совещание артистов балета, превратившееся для Вагановой в беспощадное судилище, безжалостный процесс. Ее ученицы Н. Стуколкина, Т. Вечеслова, Н. Млодзинская, Е. Чикваидзе, О. Мунгалова, О, Иордан, Г. Уланова обвинили своего педагога, открывшего им все премудрости Терпсихоры, одарившего их множеством секретов в исполнении движений классического танца, во всех смертных грехах: в властолюбии, фаворитизме, жестокости. Ей ставили в вину скудность репертуара и, самое страшное, попустительство «врагам народа». Им вторили К. Сергеев, В. Чабукиани, Е. Люком. Голос трех защитниц (Н. Дудинской, Н. Камковой, А. Шелест) потонул в оголтелых нападках на не очень молодую женщину.Ваганова решила оставить театр.

Травлю завершила статья «О ленинградском балете», опубликованная в газете «Советское искусство» 23 декабря того же года и подписанная Т. Вечесловой, О. Иордан, К. Сергеевым, В. Чабукиани, Г. Улановой, Е. Люком, Л. Леонтьевым, А. Лопуховым. Но ожидаемых репрессий и орг. выводов не последовало. В 1937 году скульптор Е. Янсон- Манизер вылепила гипсовый портрет Агриппины Вагановой, которая продолжила творить в стенах хореографического училища, множа ряды будущих выдающихся балерин, которые впоследствии вспоминали о своем педагоге с пиететом и любовью. Она преподавала в Ленинградской консерватории, стала в 1946 году первым профессором хореографии, недолго была художественным консультантом Большого театра..

Особая популярность пришла к Вагановой после смерти. Ее похоронили на Литераторских мостках Волкова кладбища и возвели в ранг балетного пророка. В 1957 году Ленинградскому хореографическому училищу было присвоено имя Вагановой, на доме, где она проживала,установили мемориальную доску. Почта России выпустила марку с ее изображением. О Вагановой снимали документальное кино, писали монографии, создавали теле и интернет проекты. В 1988 году хореографическое училище учредило балетный конкурс Vaganova Prix, который с 1995 года стал международным.

Агнес де Милль, видный американский хореограф писала: «Танцевать – значит быть внесамого себя, больше, сильнее, красивее. В танце мощь, в танце – величие Земли, он твой – бери целиком». Агриппина Яковлевна Ваганова взяла все, а что не смогла сама, передала своим ученицам, а ее методика стала фундаментом балетной педагогики во всем мире.