Люком Елена Михайловна

Леонтьев Леонид Сергеевич

Диденко Ольга

ФИО: Люком Елена Михайловна

Дата рождения: 23 апреля (5 мая) 1891 г.

Место рождения: г. Санкт-Петербург

Дата смерти: 27 фе6враля 1968 г.

Место смерти: г. Ленинград

Звания/награды:

Заслуженная артистка РСФСР (1925 г.)

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1960 г.)

Орден Трудового Красного Знамени (1939 г.)

Профиль авторизован в июле 2025 года

Автор профиля: Владимир Павлоцкий

Место учебы: Императорское Петербургское театральное училище (современное название: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой)

Год выпуска: 1909

Выпускавший педагог по классике: М. М. Фокин

Место работы: Императорский Мариинский театр; с 1935 – Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (современное название: Государственный академический Мариинский театр)

Дата поступления: 1909 г.

Дата окончания работы: 1941 г.

Партии, исполненные за время работы в театре:

«Красный мак» (балетмейстеры Ф. Лопухов, Пономарев, Леонтьев) Тао Хоа – первая исполнительница

«Пробуждение Флоры» (балетмейстер Петипа) Купидон

«Фея кукол» (балетмейстеры бр. Легат) Китаянка, Бебе, па-де-труа

«Спящая красавица» (балетмейстер Петипа) Фея Золота, Белая кошечка, Фея Канареек, Принцесса Флорина

«Щелкунчик» (балетмейстер Л. Иванов) Маркитантка

«Конек-горбунок» Латышский танец, Жемчужина, Царь-девица

«Коппелия» (балетмейстер Петипа, редакция Чекетти) Работа, Сванильда

«Волшебная флейта» (балетмейстер Л. Иванов) Лиза

«Пахита» (балетмейстер Петипа) Па-де-труа, гран па

«Дочь фараона» (балетмейстер Петипа) Аспиччия, Гвадалквивир, Рыбачка

«Дон Кихот» Китри, Амур, Цветочница

«Шопениана» (балетмейстер Фокин) Прелюд, Сильфида

«Корсар» (редакция Петипа) Гюльнара, Медора, pas d'exclave

«Лебединое озеро» (балетмейстеры Петипа, Л. Иванов) Одетта-Одиллия, па-де-труа

«Египетские ночи» (балетмейстер Фокин) Арсиноя, Береника

«Арагонская хота» (балетмейстер Фокин) Солистка

«Эрос» (балетмейстер Фокин) Девушка

«Арлекинада» (балетмейстер Петипа) Коломбина, Пьеретта

«Ненюфар» (балетмейстер Петипа) Девушка с локонами

«Сильвия» (возобновление Андрианова) Наяда

«Раймонда» (балетмейстер Петипа) Генриетта, Клеманс, Раймонда

«Эсмеральда» (редакция Петипа) Флер де Лис, Эсмеральда

«Эсмеральда» (балетмейстер Ваганова) Эсмеральда

«Карнавал» (балетмейстер Фокин) Бабочка, Коломбина

«Тщетная предосторожность» (балетмейстеры Л. Иванов, Петипа) Лиза

«Капризы бабочки» (балетмейстер Петипа) Бабочка

«Испытание Дамиса» (балетмейстер Петипа) Маринетта

«Грациелла» (балетмейстер Петипа) Грациелла

«Привал кавалерии» (балетмейстер Петипа) Тереза

«Роман бутона розы» (балетмейстер Чекрыгин) Настурция

«Синяя борода» (балетмейстер Петипа, редакция Н. Легата) Подруга Изоры

«Петрушка» (балетмейстер Фокин) Балерина

«Жар-птица» (балетмейстер Ф. Лопухов) Жар-птица

«Баядерка» (балетмейстер Петипа) Никия, Ману

«Жизель» Жизель

«Фиаметта» (балетмейстеры Петипа, Л. Иванов) Фиаметта (второй акт)

«Царь Кандавл» (новая редакция Леонтьева) Клития

«Золотой век» (балетмейстеры Вайнонен, Якобсон, Чеснаков) Дива

«Бахчисарайский фонтан» (балетмейстер Захаров) Мария

«Партизанские дни» (балетмейстер Вайнонен) Дама в белом

Концертные номера

«Вальс» Ф. Шопена

«Вальс-каприс» (постановка К. Куличевской)

«Вальс-антик» (постановка И. Кшесинского)

«Умирающий лебедь» (постановка Фокина)

«Матлот»

«Вальс» Венявского (постановка Ф. Лопухова)

«Полька» Рахманинова (постановка П. Петрова)

«Экстаз» Л. Гана

«Пастораль»

Пантомима «Два Пьеро и Коломбина»

Хореографическая картинка И. Штрауса (постановка Л. Леонтьева)

«Баркарола» (постановка Ф. Лопухова)

«Полька» И. Саца (постановка Ф. Лопухова)

«Сувенир» (постановка Ф. Лопухова)

«Адажио» Дриго (постановка Ф. Лопухова)

«Пьеретта и Арлекин»

«Этюд» Берио (постановка Ф. Лопухова)

«Поэма» З. Фибиха (постановка Ф. Лопухова)

«Вальс» Либлинга (постановка Чекрыгина)

«Мелодия» Глюка(постановка Чабукиани)

«Вакханалия» Глазунова (постановка Монахова)

«Каприз» Крейслера

В 1910 г. принимала участие в дягилевских Русских сезонах.

Место работы: Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (современное название: Государственный академический Мариинский театр)

Дата поступления: 1941 г.

Дата окончания работы: 1965 г.

Среди учениц. Дудинская, А. Осипенко, А. Шелест, И. Зубковская, О. Моисеева, Л. Войшнис, Н. Ястребова, Г. Кириллова, Н. Петрова, Н. Кургапкина, И. Колпакова, Г. Кекишева

«История одной девушки» Девушка (главная роль) 1915 г.

Люком Е. Моя работа в балете. Л. ВТО 1940 г

Бродерсен Ю, Елена Люком. Л., М., Искусство. 1941 г.

Розанова О. Елена Люком. Л. Искусство. 1983 г.

Побед в балете ей не счесть,

С ней рядом танцевала слава,

Таланту воздавало честь

Неумолкающее «браво»…

Кто незнаком

С Люком!?

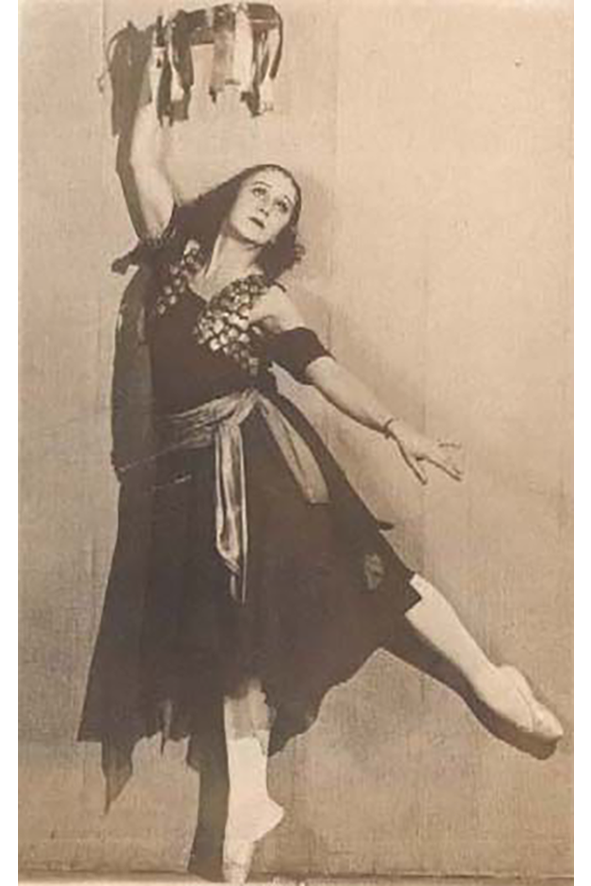

Елена Люком – балерина-легенда, истинная прима Ленинградского балета 1920-1930х годов. Она была балетным корреспондентом Акима Волынского, ей уделяли значительное место в своих мемуарах Федор Лопухов и Михаил Михайлов, о ней писали критики, ее обожали ученицы, которые боготворили своего педагога, ласково за глаза называя Люкошей. Вспоминала Инна Зубковская: « К Елене Михайловне мы, молодые балерины, испытывали чувство глубокого уважения, преклонения и обожания. Она была добра, внимательна, всегда в хорошем настроении. Радовалась успехам, отмечала их. Не мешала актерской индивидуальности, давала полную свободу».

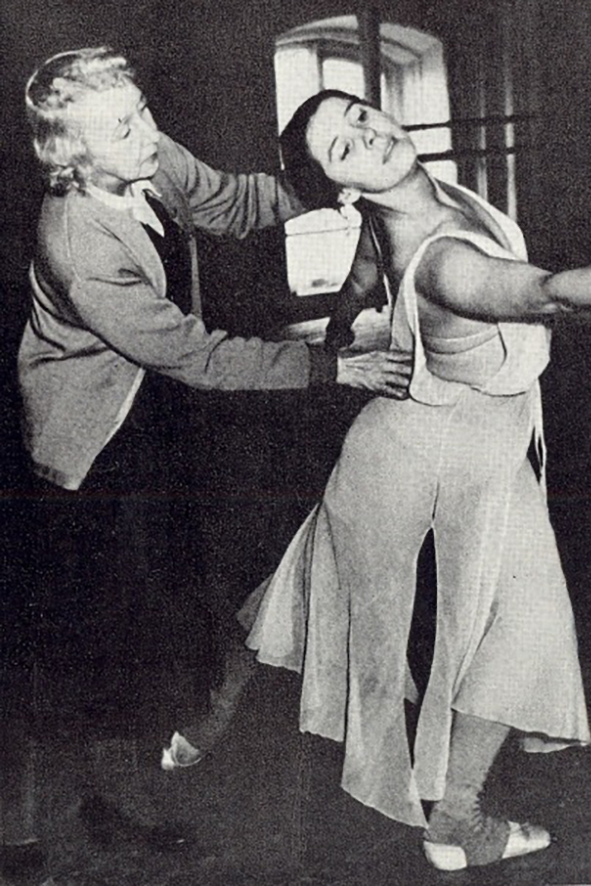

На протяжении 20 лет Люком служила педагогом-репетитором. Она репетировала с Н. Дудинской, А. Шелест, А. Осипенко, О.Моисеевой, И. Зубковской, Л. Войшнис, Н. Ястребовой, Н. Петровой, Н. Кургапкиной, И. Колпаковой, другими солистками. Ее сценическими партнерами были М. Фокин, А. Вильтзак, П. Владимиров, А. Обухов, А. Орлов, В. Семенов, Б, Шавров, А. Ермолаев, Л. Леонтьев, В. Чабукиани, С. Каплан, К. Сергеев.

А все началось в 1909 году, когда в театр пришла окончившая Петербургское театральное училище ученица М. Фокина Елена Люком. Начав путь артисткой кордебалета, Люком постепенно завоевывала положение солистки, а потом и прима балерины, которое делила в 1920х годах с Елизаветой Гердт. В 1910 году она приняла участие в дягилевских русских сезонах.

Первой крупной победой Люком-артистки можно считать партию Лизы в «Тщетной предосторожности». В этом балете проявился уникальный актерский дар танцовщицы. Лиза-Люком была грациозна, активна, в каждом движении царила поэзия жизни. За шалостью и легкостью проглядывали своеволие, упрямство и непослушание. Лиза-Люком оказалась очень деятельным персонажем.

Эта тема получила дальнейшее развитие в партиях Сванильды в «Коппелии» и Коломбины в «Карнавале». Казалось, что родилась замечательная танцовщица на роли инженю комик. Героини Люком были девушками бойкими, находчивыми. Они милы и симпатичны. Им еще предстояло познание мирских соблазнов и искушений. Но они были натурами высоко эмоциональными, а отличная техника классического танца помогала в создании полнокровных живых образов, что предоставляло возможность превращения из субретки в инженю лирик и даже инженю драматик.

В 1920-х годах Люком постепенно освоила практически весь классический репертуар, исполнив партии Одетты-Одиллии, Медоры, Раймонды, Никии, Аспиччии в «Дочери фараона», Жизели, Эсмеральды, Клитии в «Царе Кандавле». Для Люком одним из основополагающих моментов была работа над осмыслением трактуемых ролей. Быть может, они не были столь масштабны как у ее выдающихся предшественниц А. Павловой, М. Кшесинской, Т. Карсавиной или О. Спесивцевой, но они всегда были глубоки и непосредственны. Люком не играла на сцене. Она существовала. Танцовщица никогда никого не копировала, а искала собственное толкование каждой роли. Ее героини не были похожи на персонажей других артисток. Они сугубо индивидуальны, отличались самобытностью и оригинальностью.

Особый восторг вызывали руки Люком. М. Михайлов писал: «В танцах партерных, особенно действенных, тех, что подчинялись быстрым темпам и беспокойным ритмам музыки, руки Люком умели передать восторг, тревогу, отчаяние. Ну а в пантомимических сценах, где актриса отдавалась действию подчас самозабвенно, ее руки говорили о жизни человеческого духа».

После отъезда Спесивцевой за границу в 1924 году, на протяжении семи лет Люком стала единственной исполнительницей партии Жизели. Люком внесла в образ Жизели живую игру страстей, неожиданно прочитав эту роль с позиций реализма. В проявлении своих эмоций Жизель-Люком отличалась естественностью и непосредственностью. Ее Жизель, наивная и трогательная, стремилась поделиться со всеми своими чувствами, переполнявшими ее радостью и счастьем. Жизель-Люком была активной натурой, выделяющейся просветленностью. Ее трактовка оказала влияние на решение образа последующими исполнительницами. Под воздействием ее образа формировались концепции роли и у Г. Улановой, и у Н. Дудинской.

С успехом Люком выступала в «Шопениане», в Прелюде, номере, в котором ей удавалось передать разлад между грезой, иллюзией и реальностью, явью. Помимо балетов наследия, Люком выходила и в новых балетах, не боясь экспериментов. Она танцевала главную партию в «Жар птице» Ф. Лопухова, была создательницей образа Тао Хоа в «Красном маке», Дивой в «Золотом веке». В «Красном маке» Люком воплотила удивительно правдивый образ китайской танцовщицы, стремящейся к благоденствию, свободе и осуществлению своей мечты. Трогательная, незаметная Тао Хоа Люком оказалась способной на настоящий подвиг. Эта роль продолжила и развила достоверную реалистическую балетную традицию.

Много Люком выступала и на эстраде. Со своим постоянным партнером Б. Шавровым она гастролировала во многих городах СССР, а также в Риге, Каунасе, Таллинне, Берлине, Копенгагене, Осло, заслужив звание «путешествующая балерина». Эстрадный репертуар артистки был обширен и включал лирические, комедийные, драматические номера и даже танцы с элементами акробатики. Мощные акробатические трюки у Люком и Шаврова были чисто танцевальными и не воспринимались как спортивные упражнения. Они были украшениями в танце, подобно верхнему до у выдающихся оперных теноров.

Но по словам самой балерины, одной из любимейших партий в ее репертуаре была Эсмеральда в одноименном балете. Эта роль позволила в полной мере раскрыть драматический талант танцовщицы-актрисы. Люком танцевала партию Эсмеральды и в постановке Петипа, и в балете Вагановой в общей сложности на протяжении 17 лет. В интерпретации Люком Эсмеральда образ светлый, проникновенный. Подобно изумруду чистой воды светилась ее Эсмеральда, с восторгом внимая коварному Нарциссу Фебу, не подозревая о трагизме развязки событий. Эсмеральда Люком была доподлинно романтической героиней.

23 июня 1941 года в театре имени Кирова Елена Люком прощалась со сценой. В бенефисе участвовали Н. Дудинская, Т. Вечеслова, О. Иордан, Ф. Балабина, В. Чабукиани, К. Сергеев, Н. Зубковский, Б. Шавров, М. Дудко. Многие известные артисты драмы и балета выходили в ролях второго плана. Таким неожиданно минорным аккордом в первые дни начала Великой Отечественной войны закончилась сценическая карьера Елены Михайловны Люком, балерины-артистки, оставившей подобно летящей комете неизгладимый след на балетном небосклоне Ленинграда.